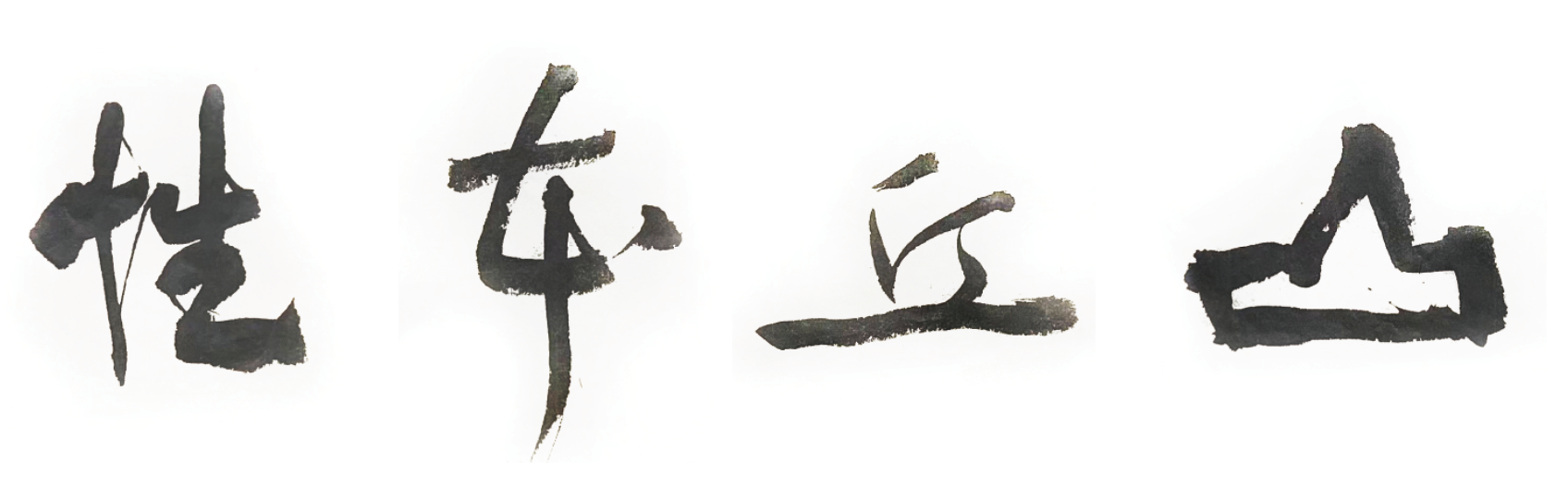

性本丘山——丘挺的桃花源

2022.6.26——2022.7.31

文/丛涛

文/丛涛

陶渊明写这句话的时候,山水诗的传统已经形成,山水从那时就超越了物质,成为平衡现实与理想,整全内在与外在世界的精神皈依。从这个意义上讲,丘挺对于山水的钟爱,具有超越个体表现的意义,“性本丘山”不仅说的是丘挺,更关系到在当代中国社会文化中的个人如何寻觅“此心安处”,以及如何看待中国艺术的现代性。《桃花源》系列是丘挺近期的作品,触碰这个题材是需要勇气的,因为他要面对的是一个悠久的关于桃花源的文本和图像系统。回应这个庞大系统的过程,既是对桃花源的想象与再造,也是对桃花源的颠覆与超越。通过介入这个题材,丘挺让自己的艺术表达进入到历史文本和图像的序列,“血战古人”的方式,让他的作品具有了一种超越当下和现实的独特品质。当然,不是所有介入历史的尝试都有意义,面对一个本不存在的桃花源,丘挺进行了一场缺席的写生,介入的有效性一方面涉及他最终呈现的意境是否能够触发观众对于桃花源的文化想象;另一方面则取决于他是否具有如布鲁姆所言“强力诗人”的野心和能量,克服影响焦虑,完成他的个性表达。桃花源描写的是一个乌托邦世界,这在中国的文化中并不多见。相较而言,西方文明中对于乌托邦的描写更加丰富,但Utopia这个词是由17世纪的英国空想社会主义学者托马斯·莫尔创造的,与早期资本主义的负面影响有关。正如诗人西川所言:“乌托邦是思想家们道义、智力和想象力的结晶。”在任何时代谈论乌托邦都不过时,而丘挺在中国当代社会语境中诠释桃花源也别有深意。桃花源隐喻逃离,这种逃离是主动的,不限于肉体,也包含着精神的失范和游离。在经典话剧《暗恋桃花源》中,逃跑的桃树引发了对确定性和因果关系的反思,而在丘挺的画作中,逃跑的桃树还具有艺术本体层面的意义,画面中的空白突兀且荒诞,但这种荒诞显然不是对传统的反叛,流露着艺术家驾驭传统语言时的从容和幽默。不允许调侃的传统是没有生命力和包容度的,而中国的文明基因中显然也不缺乏幽默,丘挺的轻松,恰恰显示了传统的活力。关于逃离,中国的文化传统有自己的理解,“纵浪大化中,不喜亦不惧”隐含道家的精神自由,“天下有道则现,无道则隐”体现着儒家对政治现实的疏离,不论如何,桃花源都提供了现实之外的另一种选择,而这种选择在理性主义和科学主义支配下的当代社会中显得尤为重要。而且,在中国的文化逻辑中,逃离或者“隐”的意义绝不止于消极,更具有一种在困顿的现实中寻求消解、重构和超越的积极,山水精神是士的教育的重要环节,同样也为塑造当代人文精神、健全个体心智提供了启示。当我们接受西方的现代性时,显然对孕育现代性的思想环境缺乏充分认识,以破坏的方式寻求安慰与深刻的精神危机互为表里,而这不应该是中国现代文化的唯一出路。桃花源给丘挺提供了与古人同坐的蹊径,精神相契之际,山鸣谷应,激励与确信由此而生,他的当代意义也由此凸显。对于中国当代社会而言,山水精神提供了一种消解现代精神危机和生命整全的方向,对于中国当代艺术而言,丘挺的桃花源也展示了在解构和破坏的方式以外,还存在着建构和接续的方式。

文/丛涛

文/丛涛

文/丛涛

文/丛涛